心灵独语在寂静中寻找自我

一、心灵独语的起源

在人类的历史长河中,独白作为一种特殊的表达方式,它不仅反映了个人内心深处的声音,也是人类情感和思想的一种深刻展示。它可以是一位哲学家的沉思,一位艺术家的创作,一位诗人的抒情,或是一位普通人对生活、对世界的一种独特的理解。

二、心理学视角下的独白

从心理学角度来看,独白可能是一种自我认知的手段。在压力大的时候,我们往往需要通过独立思考来找到解决问题的方法,这正体现了人类自主性和适应性的重要性。这种自我对话,不仅能帮助我们清晰地认识到自己的想法和行为,还能够减少精神压力,因为它提供了一种安全的情境,让我们可以自由地表达自己的真实感受。

三、文学作品中的独白

在文学作品中,独白经常被用作叙述手法,它使得作者能够直接进入人物的心理世界,让读者更好地理解人物的心理活动和内心斗争。例如,在莎士比亚的戏剧《哈姆雷特》中,主角哈姆雷特频繁进行着内心的话语,他试图通过这些内部对话来探索自己父亲之死背后的真相,同时也在寻求个人的道德价值观。

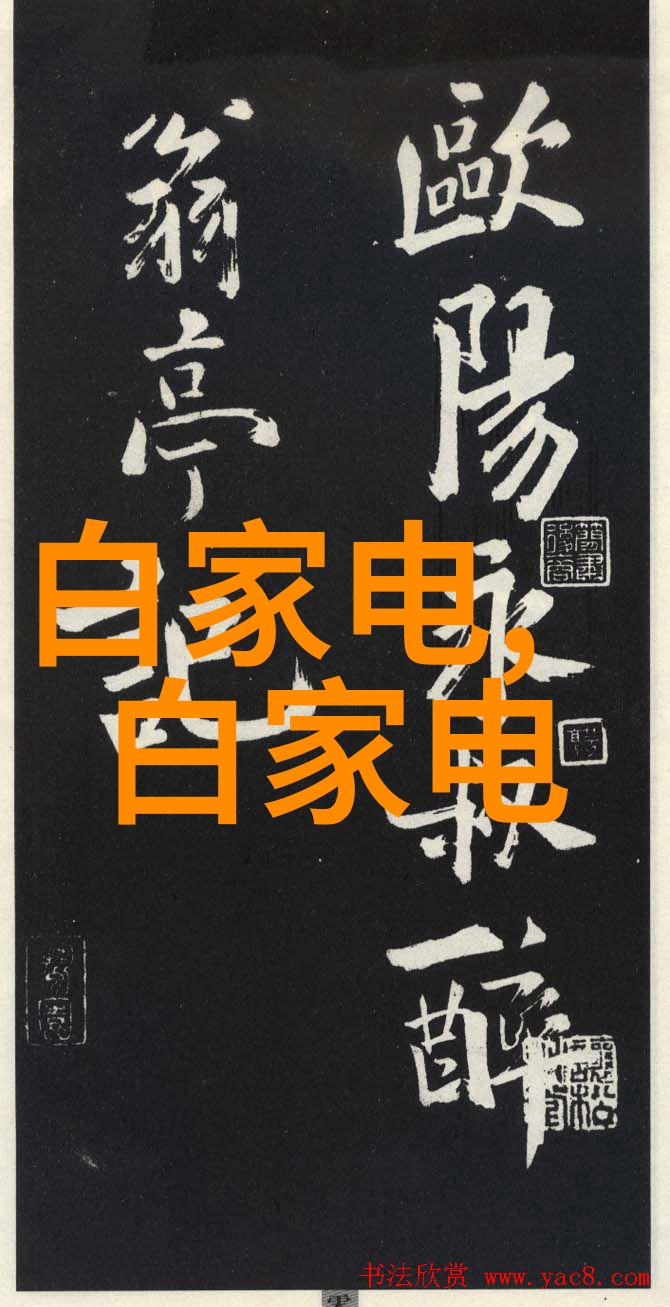

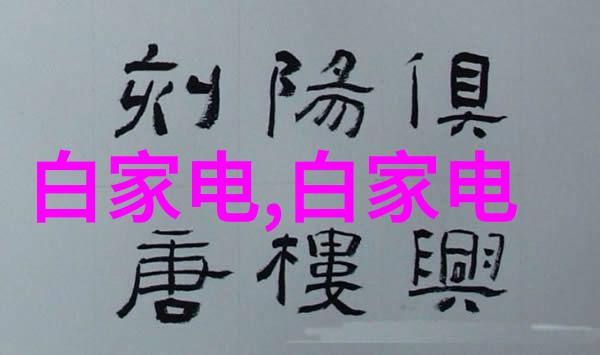

四、艺术创作中的独白

艺术家们也常常使用“画中说”的形式来表现他们的情感与思想。这不仅仅是将某些具体内容简单地描绘出来,而是要通过画面的构成、色彩搭配以及整体氛围等多方面因素,使观众能够感受到画面所传递的情绪,从而实现一种非语言沟通。如果说文字能让我们听见声音,那么这类艺术作品则让我们的眼睛看到了一场无声的演讲。

五、高层次的人际交往中的“隐形”独言

在日常生活或高层次的人际交往中,有时人们会有意识或无意识地进行一些小规模的“隐藏”私语,这通常发生在紧张或者需要保持专业形象的情况下,比如会议室里一个小团体讨论的问题。在这样的环境下,每个人都可能会有一套自己的反应方式,但却又必须遵循一定规则,不要过于明显,以免影响他人的情绪或工作状态。这就像是在做一次即兴的小型剧本,其中每个角色都有其固定的台词,但是台词之间充满了微妙且不可言说的交流意义。

六、“虚拟”社交媒体上的群体互动——一种现代化版“孤立但不孤单”

随着科技发展,如今网络空间成为新的公共领域,我们以不同的身份(虚拟头像)参与各种社交活动,这些活动虽然看起来像是集体性的互动,但实际上每个人都是通过屏幕与外界接触,对方更多的是文字信息,没有面部表情,没有声音,只有文字。在这样的环境下,“孤立但不孤单”的感觉更加普遍,每个人都可能同时是一个大群体的一员,又是一个单一存在,与周围的人隔离着,却又因为共享相同的话题而产生共鸣。

七、“超越时间与空间”的哲学思考:关于宇宙的大合唱

如果我们把地球放在宇宙的一个角落,就很容易发现,无论我们的行为如何,都不过是整个宇宙的一个小部分。而这个宇宙,它就是一个永远不会停止演奏的大合唱,每一个星系都是不同旋律的小组,而每一个生命都是这一曲调音符之一。这种宏伟的事态让人感到渺小,但同时也激励人去发掘自己生命中的美好部分,即使是在最静默的时候,也总有人在低语,用他的存在证明生命之歌永远不会完全消失。